ChatGPTをはじめとするLLM(大規模言語モデル)の登場で、「うちの会社でもAIを活用したい!」

「AIアプリを作ってみたいけど、何から始めればいいの?」と感じている方も多いんじゃないでしょうか。

こんにちは、AppTalentHubのツバサです。

そんな皆さんに、僕が今イチオシしたいのが、AIアプリ開発の「Dify」です!

「Dify?難しそう…」と思うかもしれませんが、Difyはノーコード・ローコードでAIアプリが作れる優れもの。しかも、驚くべきことに、質の高い実践的な学習教材が、企業やコミュニティから無料でたくさん公開されているんです。

今日は、僕が厳選した「Difyを学びたいならコレ!」という無料教材を、Difyの魅力と共にご紹介しますね。

Difyってどんなツール?なぜ企業も注目するの?

Difyは、LLMアプリの開発・運用を効率化するためのプラットフォームです。プロンプトエンジニアリング、RAG(Retrieval-Augmented Generation)、エージェント、ワークフローといった、最新のAIアプリ開発に不可欠な要素を、直感的な操作で実現できるのが最大の特徴です。

日経記事でも、全世界で約500社の法人ユーザーを持つということで、2025年7月16日に記事になってました。

【参考】ノーコードで生成AIアプリをつくれる「Dify」、大手企業が続々活用

企業がDifyに熱い視線を送る主な理由はいくつかあります。

- 超速開発: 複雑なプログラミングなしで、サクサクとAIアプリのプロトタイプが作れちゃう。

- 賢いRAG機能: 会社のデータや最新情報をAIに学習させて、より正確で信頼性の高い回答を引き出せる。これ、ビジネスでは超重要!

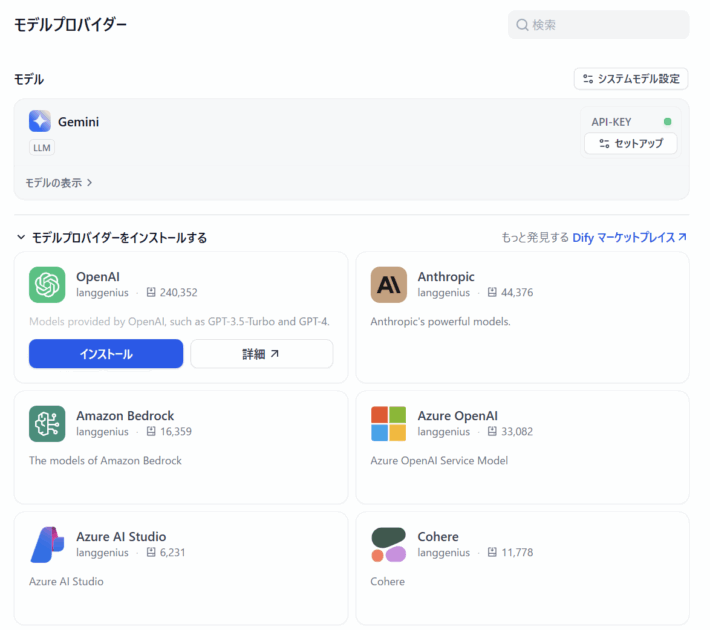

- 色んなAIモデルに対応: OpenAIのGPTだけじゃなく、Google Geminiとか、色んなAIモデルを自由に選んで使えるから、用途に合わせて最適なAIを選べます。

- 自動化も得意: 複数のAIツールを組み合わせたり、業務の流れを自動化したりする「エージェント」や「ワークフロー」も簡単に構築できるんです。

- オープンソースで安心: 透明性が高くて、自社のサーバーにも構築できるから、セキュリティが気になる企業でも安心して使えます。

GeminiをはじめOpenAI,Cloude(Anthropic)など主要なAIプロバイダーへの連携可能なんですよね。

Difyは、単にチャットボットを作るだけでなく、資料の自動要約、顧客対応の効率化、データ分析の補助など、本当に幅広いビジネスシーンで活躍し始めています。

厳選!Difyを学べる無料の「教材」たち

ここからは、実際に企業がDifyをどう活用しているか、どう教えているかがわかる、無料教材をご紹介します。

これらを活用すれば、Difyマスターへの道がグッと近づくはず!

1. サイボウズの新人研修資料で実践力を磨く!

「企業が作った教材って、やっぱり質が高いよね!」と感じるのが、サイボウズさんが新人研修で使っているこちらの資料です。

- 資料名: AIツール開発ワークショップ(Dify)【サイボウズ新人研修2025】

- 掲載元: サイボウズ株式会社

- 形式: Speaker Deck スライド

- 推しポイント: Difyの基本から、プロンプトの設計方法、RAGの組み込み方、そして実際にチャット型やワークフロー型アプリを作るハンズオンまで、55ページ以上の大ボリュームで解説されています。

特に、RAGの概念や実践的なアプリ開発のステップは、現場で役立つ知識が満載!「AIアプリ、作ってみたかったんだよな〜」というあなたには、まずこれを見てほしいです!

2. Difyを社内に広めるには?成功事例から学ぶ

「Difyを導入したのはいいけど、社員みんなが使いこなせるかな?」そんな悩みを抱える担当者の方にぜひ見てほしいのがこちら。

- 資料名: Dify Meetup Tokyo #4 社内でDifyを広めるには? 200名超えの育成プロジェクトから学んだこと

- 掲載元: Dify Community (JP) / CA Advance株式会社

- 形式: Docswell スライド

- 推しポイント: 200名以上の社員にDifyを広めたプロジェクトの裏側が公開されています。ゲーミフィケーションを取り入れたり、既存ツールと連携させたりと、具体的な教育戦略が紹介されていて、「なるほど、こうすれば社内みんなでAIが使えるようになるのか!」と目からウロコですよ。

3. 公式ドキュメントで基礎をガッチリ固める!

どんなツールでも、やっぱり公式の解説は必須です。Difyも例外ではありません。

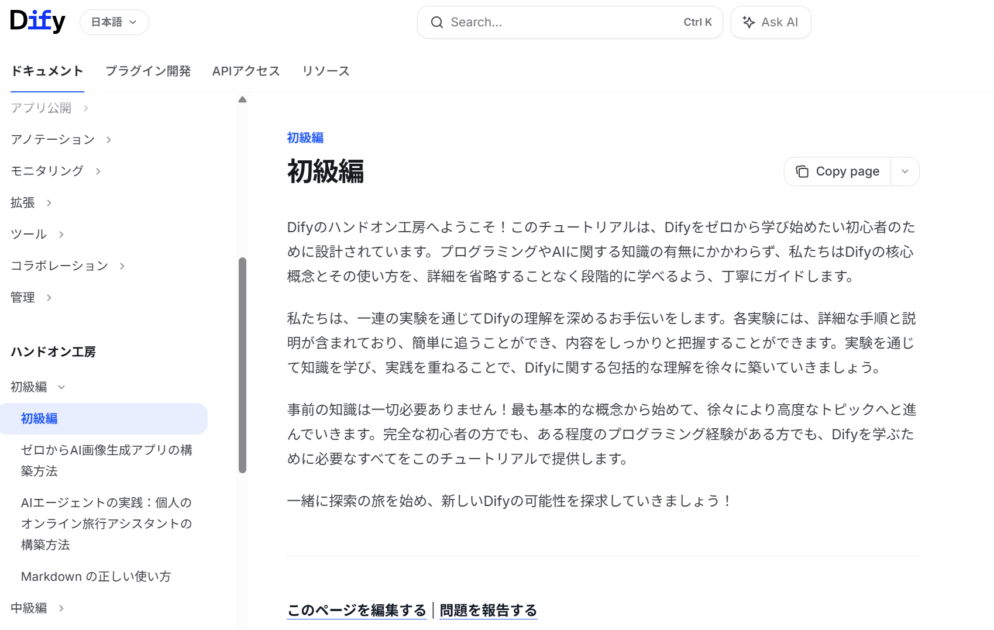

- 資料名: 初級編 – Dify Docs (ワークショップ)

- 掲載元: LangGenius, Inc. (Dify開発元)

- 形式: ウェブページ

- 推しポイント: DifyのUIの操作方法から、AIエージェントの基本的な作り方まで、Difyの**「いろは」を学ぶには最高のスタート地点**です。ここから始めれば、迷わずDifyの世界に入っていけますよ。

4. ハンズオンでDifyのワークフローを体感!

「座学だけじゃなくて、実際に手を動かしたい!」という実践派の方には、こちらのハンズオン記事がぴったりです。

- 資料名: 【Dify】ハンズオン:じゃんけんゲーム

- 掲載元: Muit Tech Blog (株式会社三菱UFJインフォメーションテクノロジー社員作成)

- 形式: Zenn 記事

- 推しポイント: Difyの肝となる「ワークフロー」機能を、じゃんけんゲームを作りながら学べちゃいます。ノードのつなぎ方やAPI連携など、開発の具体的な流れが理解できるので、Difyでどんなことができるのか、感覚的に掴むことができます。

5. ビジネスでのDify活用術を知る!

Difyがどうやってビジネスの課題を解決するのか、その全体像を知りたい方はこちらをどうぞ。

- 資料名: Dify チュートリアル [概要編]

- 掲載元: 橘 航大 / JKK Technologies CEO (note)

- 形式: note 記事

- 推しポイント: Difyの機能解説だけでなく、顧客対応、コンテンツ生成、業務自動化など、幅広いビジネスシーンでの活用事例が紹介されています。他のAIツール(GPTsなど)との比較もあって、Difyの立ち位置や強みを俯瞰的に理解するのに役立ちます。

まとめ:DifyでAIアプリ開発の「当たり前」を変えよう!

Difyと、今回ご紹介した無料教材は、AIアプリ開発の敷居を大きく下げ、誰もがアイデアを形にできる強力な武器になるはずです。

これらの教材を組み合わせることで、Difyの基本操作から、RAGによる高度な情報検索、複雑なワークフローによる自動化、そして実際のビジネス応用まで、着実にスキルアップできるはずです。

AI活用がもはや当たり前になりつつある今、Difyをマスターすることは、あなたの、そしてあなたの会社の大きな強みになります。ぜひこれらの「生きた教材」を活用して、DifyによるAIアプリ開発の楽しさを体験してみてください!

Difyについて、もっと知りたいことや、作ってみたいAIアプリのアイデアがあれば、いつでも気軽にコメントしてくださいね!